皆さんは1月26日が「文化財防火デー」に制定されている事をご存知でしょうか?

毎年1月26日を中心に文化庁と消防庁が協力して全国の文化財所在地で様々な防災訓練が実施されています!

教育資料館でも消防署員立ち合いのもと毎年防火訓練を行っており今年は26日に実施いたしました。

消防署の方々からご指導を頂き消火設備の機能や取扱方法などをあらためて確認することができました。今後も防災意識を高め、貴重な文化財を火災や災害から守れるよう努めてまいります。

お知らせ

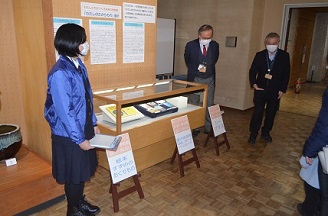

山形県立北高等学校の語学部の生徒さんがなんと

資料館の英語版パンフレットを製作してくださいました。

現在、資料館・遊学館・文翔館に設置されていますので

興味のある方はぜひ手にしてみてください。