今月4日より、特別展「発掘30周年・マムロガワクジラ、新生代の海を泳ぐ ~やまがた北部の古生物~」が始まりました。おかげさまで、多くの方々からご来館いただいています。

今回は、「そもそも、マムロガワクジラとは何か?」についてです。

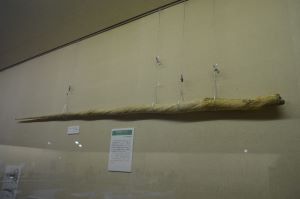

「マムロガワ」は、山形県北部に位置する真室川町のことです。山間部の道路の法面で大きな骨の一部が見つかり、1992年より1994年にかけて、当館が約600万年前の大型の鯨化石を多数発掘しました。マムロガワクジラという鯨の種類がある訳ではなく、このとき発掘した化石群の総称として、「マムロガワクジラ」と呼んでいます。

鯨は、大きく「歯鯨」と「ヒゲ鯨」の2グループに分けられます。発掘したマムロガワクジラはヒゲ鯨が多く、ナガスクジラやセミクジラなどが識別されました。歯鯨のマッコウクジラも識別でき、多種類の鯨が生息していたようです。当時の新庄盆地一帯の海は、鯨が住みやすい環境だったのでしょう。大型の個体が多く発掘されたのも特徴的です。

発掘されたマムロガワクジラの個体数は、まだ確定できていません。さまざまな部位があり、そして不完全な骨格も多いためです。最小で9個体、最大で45個体の集合体で、おそらく数十個体の鯨になると思われます。これほど多数の鯨の個体数が集中して発掘された例は、国内ではほとんどありません。とても貴重な記録を公開しています。

7月2日(土)の13時30分から14時までの時間帯で、当館学芸員による解説会を開催します。実際の発掘にも携わっており、当時のエピソードを交えて解説します。ホームページからの事前申し込みとなりますので、該当ページをご確認ください。